Bedeutung

Hirschberger Hausinschriften

![]()

Versuch über einige Hausinschriften in Hirschberg

Stefan Enste

1. Einleitung

In den Hausinschriften der alten

Bauern- und Ackerbürgerhäuser in Hirschberg finden sich Gedanken,

die wesentlich älter sind als die Torbalken, in die sie eingeschnitzt sind.

Auf die Entstehung und den Ursprung des Hausinschriftenbrauches kann hier nicht

näher eingegangen werden, zumal die damit in Zusammenhang stehenden Fragen

längst nicht alle geklärt sind.(1) Hier geht es

statt dessen um eine ´inhaltliche Interpretation´ der Inschriften,

geht es um den Versuch, die Gedankenwelt zu erhellen, deren Produkt die Hausinschriften

sind. Das und der Versuch nicht übermäßig in die Länge

zu gehen, bedingt den Verzicht auf einige eigentlich notwendige Schritte, z.

B. die genaue Auflistung aller Inschriften, ihre Klassifizierung und die Beschäftigung

mit den sprachlichen Besonderheiten. Ein weiterer Verzicht ist der, auf ein

breites Rezipieren der Fachliteratur. Wer sich genauer mit der Materie befassen

möchte, kann aus dem hauptsächlich angeführten Werk – Widera,

J.: Möglichkeiten und Grenzen – einer 1990 erschienenen Dissertation,

Literaturhinweise in großer Fülle entnehmen.

Grundlage sind die Hausinschriften der Gemeinde Hirschberg

(2) (Stadt Warstein, NRW, Deutschland). Hier haben sich

Hausinschriften in recht großer Anzahl erhalten, ca. 30 beinschriftete

Häuser sind dokumentiert. Seit der Herausgabe der Hausinschriftensammlung

von R. Hesse (1971) (3) sind zwar einige Inschriften zerstört

worden, dennoch dokumentiert diese Sammlung annähernd den ´Ist-Stand´

der Hausinschriften in Hirschberg. Seit 1971 sind einige wenige neue Inschriften

in Hirschberg an Häusern angebracht worden, die Gesamtzahl der beinschrifteten

Häuser ist somit in den vergangenen 30 Jahren in etwa gleich geblieben.

Schon bei einer schnellen Durchsicht fällt auf, daß der allergrößte

Teil der Hausinschriften aus den Jahren 1788/89 stammt. Das hängt damit

zusammen, daß 1788 der letzte große Stadtbrand den größten

Teil der damaligen Stadt Hirschberg vernichtete.

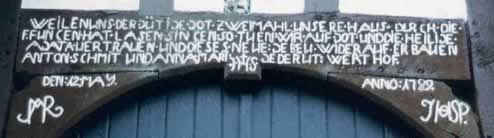

Daran erinnert eine Hausinschrift in Hirschberg Bache:

Hirschberg in zehn Jahren eben

muste sich dem Wuth der Flammen zweimahl ganzlich geben

Doch vieles Leiden bringet endlich Freuden

Meinen Wohnplatz habe ich verlassen

weil hab gebaut an diese Strassen (4)

Einerseits ist der Stadtbrand und

die Zerstörung der älteren Häuser und ihrer Inschriften ein großer

Verlust, da so nur zwei Inschriften erhalten sind, die vor 1788 entstanden.

Auf der anderen Seite wird aber deutlich, wie sehr Hausinschriften in dieser

Zeit Brauch (5) waren: auch in der Notsituation zweier Stadtbrände

innerhalb von nur 10 Jahren war die Hausinschrift fraglose Selbstverständlichkeit

bei annähernd allen Häusern, die als Ersatz für die verbrannten

Behausungen errichtet wurden.

Bei der nun folgenden Deutung der Hausinschriften geht es vor

allem darum, den ´archaischen Gehalt´ (6) dieser

Inschriften aufzuzeigen.

In den Hausinschriften spiegelt sich die Welt der archaischen

– vormodernen – Menschen wider, obwohl eine große Zahl der Hausinschriften

im Jahr der Französischen Revolution geschnitzt worden sind. Zeitgleich

mit einem der großen Höhepunkte der Neuzeit dokumentiert sich in

den Hausinschriften – nicht allein in Hirschberg – die vormoderne

Geisteswelt. (7)

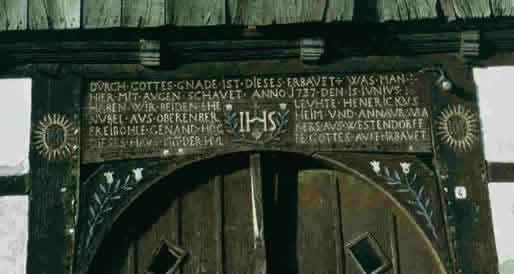

2. Das Haus: Eine Welt, eine Schöpfung

Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Hausbau vor 200 Jahren und dem Hausbau heute, nicht allein unter technischen Gesichtspunkten. Es ist vor allem eine unterschiedliche Wertung des Hauses spürbar, wenn man heutige Häuser mit den Häusern vor 200 Jahren vergleicht. An keiner Stelle wird das so deutlich, wie in einer Hausinschrift in Hirschberg-Bache:

Wir Eheleute Niclaus Platte u Anna-Maria geb. Knikenberg

haben durch Gottes Hand dieses Haus erbaut

Es befremdet zuerst, daß Menschen hier ganz selbstverständlich behaupten, ´durch Gottes Hand´ ein Haus gebaut zu haben. Wenn dieser Gedanke auch in keiner anderen Inschrift so deutlich ausgesagt wird, ganz ähnliche Dinge sind an mehreren Häusern in Hirschberg zu lesen:

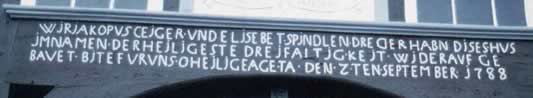

...haben dises Haus aufrichten lasen

im Nahmen der heiligesten Dreyfaltigkeit

...habn dises Hus im Namen der heiligeste Dreifaltigkeit wideraufgebauet

Im Nahmen der allerheiligsten Dreifaltigkeit

haben wir [...] dieses Haus errichten lassen

Schließlich ist auch der sog. ´Gottvertrauensspruch´ - die in unterschiedlichen Varianten häufigste Hausinschrift des deutschen Sprachraumes (8) – in diesem Zusammenhang zu sehen.

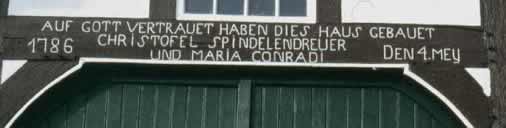

Auf Gott vertrauet haben dies Haus gebauet

Auf Gott und die heil Agata haben wir vertrauet und dieses Haus erbauet

In Gott vertraut haben dieses aufgebaut

Doch haben wir auf Gott vertrautt und diseß Hauß hier auffgebautt

In verschiedenen Varianten ist dieser bekannte Spruch also in Hirschberg zu finden, ganz nah an der ´Originalversion´ aber erst 1825:

Wer auf Gott vertrauet hat wohl gebauet

Der Spruch geht zurück auf einen

Choraltext des Joachim Magdeburg von 1572: „Wer Gott vertraut, hat wohl

gebaut im Himmel und auf Erden“. (9)

Man hat verschieden Erklärungsmuster bemüht, um

diese Inschriften zu verstehen. J. Widera schreibt, im Namen Gottes zu bauen,

bedeute so etwas, wie eine Übereignung des Hauses an Gott. „Wenn man

Gebäude [...] der Gottheit anempfahl, so rechnete man – do ut des

– selbstverständlich auch damit, daß dann die Gottheit dafür

»Schutzgarantie« übernahm [...].“ (10)

Dazu muß jedoch gesagt werden, daß in den Inschriften dieses Typs

gar nichts von einer Übereignung zu lesen ist. Sie setzen ihr Vertrauen

auf Gott, sprechen davon ´im Namen Gottes´ oder sogar durch die

´Hand Gottes´ errichtet worden zu sein.

Einen Hinweis in die richtige Richtung bietet der 127. Psalm, in dem es gleich

zu Anfang heißt „Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich

jeder umsonst, der daran baut.“. Damit sind wir bereits ganz nah an der

Aussage der zuerst zitierten Inschrift, die erklärte, daß man das

Haus ´durch Gottes Hand´ erbaut habe. Nach der Aussage dieses Psalms

ist zu sagen: Die ´Hand Gottes´ ist bei jedem Hausbau nötig,

ansonsten ist er vergeblich.

Aber die Frage bleibt, warum braucht ein Haus eigentlich die

Hand Gottes? Dahinter steht ein uralter Gedanke: Das Haus ist Welt, Welt für

alle Bewohner des Hauses. (11) Dieser lebensfreundlichen

und geordneten Welt sthet die lebensfeindliche ´Un-Welt´ gegenüber.

In den Wäldern, Brachflächen, auf den Bergen war die Un-Welt den Menschen

gegenwärtig. In den Sagen und Märchen begegnen uns diese Bereiche

als Orte der unheimlichen – lebensfeindlichen, akosmischen – Mächte.

Der Wald ist ein nicht umhegter, nicht umzäunter Bereich, also deutlich

von den eingefriedeten Siedlungen abgegrenzt. Ein besonders glücklicher

Beleg für die Auffassung von der Gefährlichkeit des ´akosmischen

Waldes´ liegt in der altsächsischen Bibeldichtung, dem sog. »Heliand«

vor. Hier spielt sich die Versuchung Jesu durch den Satan nicht – wie in

der biblischen Vorlage – in der Wüste ab, der altsächsische Dichtermönch

verlegt die Versuchung Jesu in den Wald. Wald und Wüste werden gleichgesetzt:

Aufhielt sich im Urwalde / das allmächtige Gotteskind

eine lange Weile / bis ihn der Wunsch ankam,

des Mächtigen Kraft / den Menschen zu künden,

dem Volke zum Frommen. / Da verließ er des Forstes Schirm,

den Aufenthalt in der Einöde, / und suchte Umgang mit Menschen. (12)

Von dieser gefährlichen Un-Welt

war der Bereich der Städte abgegrenzt. Zuerst war es der Gürtel landwirtschaftlich

genutzter Flächen rund um die Städte, noch heute als große Blößen

rund um Hirschberg, Warstein und Kallenhardt erkennbar. Die entscheidende Grenze,

die Scheidelinie zwischen Welt und Un-Welt war jedoch die Stadtbefestigung,

die Stadtmauer. Diese Mauer war viel mehr, als allein ein mechanischer Schutzwall

gegen feindliche Truppen. Sicher, das war sie auch, darüber hinaus aber

auch eine Grenze zwischen Welt und Un-Welt. (13)

Tagsüber war die Grenze durch die Mauer scharf gezogen.

Aber in der Nacht wurde diese Grenze plötzlich fließend, denn mit

der Dunkelheit zog auch die Un-Welt über die Mauern der Stadt. (14)

Den Menschen in der Stadt blieb in der Nacht allein das eigene Haus; dieser

kleine Bereich war im Dunkeln der Städte allein sichere Welt – jenseits

der Tür begann die Un-Welt. (15) Interessant ist in

diesem Zusammenhang die Rolle des Nachtwächters. Er wurde im Mittelalter

vereinzelt zu den verachteten Berufen gezählt. (16)

Die überlieferten alten Stundenrufe und Lieder der Nachtwächter weisen

einen Weg:

„Aus der Nacht verborgnem Schoß

macht der böse Feind sich los.

Schleicht mit leisen Mörderschritten

um der Menschenkinder Hütten.“ (17)

Hier wird deutlich, als wie gefährlich die Nacht

erfahren wurde. Dieser Macht des ´bösen Feindes´ war der Nachtwächter

jede Nacht ausgesetzt. Er hatte durch seine Anwesenheit, sein Singen und Blasen,

dem bösen Feind etwas entgegenzusetzen – er war ein winziges ´kosmisches

Element´ in der bedrohlichen Dunkelheit. Zu bedenken ist dabei: In einer

Zeit ohne Straßenbeleuchtung war die Nacht wirklich dunkel, gab die Laterne

des Nachtwächters nur einen kleinen ´Lichtpunkt´ ab. Wer, wie

der Nachtwächter, ständig in der gefährlichen, akosmischen Nacht

stand, war selbst potentiell gefährlich: Vielleicht hatte doch die akosmische

Macht längst auf ihn selbst übergegriffen.

Auch der eben schon zitierte 127. Psalm, in der zweiten Hälfte des ersten

Verses, weist wieder in diese Richtung. Nicht nur das Haus, die ganz kleine

Welt, bedarf der Erbauung durch Gott, auch die nächst größere

kosmische Einheit, die Stadt, braucht diese göttliche Unterstützung:

Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht,

wacht der Wächter umsonst.

Wie eng die Verbindung von Welt

und Haus für die archaischen Menschen war, läßt sich auch am

Beispiel der Irminsul zeigen. Dieses altsächsische Stammesheiligtum symbolisierte

die Weltsäule, die Säule, auf der Himmel und Erde aufruhen, die den

Bestand von Himmel und Erde sichert, die den Mittelpunkt der Welt darstellt.

J. Trier hat in einer sprachlichen und mythologischen Untersuchung der Irminsul

darauf aufmerksam gemacht, daß die Irminsul aus dem Hausbau abzuleiten

ist. Sie ist die kosmische Überhöhung der wichtigsten tragenden Säule

des Hauses. (18)

Das Haus ist für den Menschen „Welt“, abgesetzt von der umgebenden

Un-Welt. Viel später entstanden, aber genau treffend heißt es in

einer Hausinschrift aus Kallenhardt

Mein Haus ist meine Welt.

Eine „Welt“ kann der Mensch

jedoch nicht selber ´machen´. Eine Welt zu ´machen´

bedeutet Schöpfung. (19) Schöpfung ist dem Menschen

aber nicht möglich, Schöpfer ist allein Gott.

Nun, nach diesem langen Ausflug in die Vergangenheit und die Mythologie, wird

deutlich, was es eigentlich heißt, wenn am Haus zu lesen ist, hier sei

´durch Gottes Hand´ oder ´im Namen der Heiligsten Dreifaltigkeit´

gebaut worden. Es ist die Einsicht, mit dem Hausbau einen schöpferischen

Akt vollzogen zu haben, einen Akt, zu dem Menschen eigentlich nur den äußeren

Rahmen beitragen. Die ´Vollendung´, den Bestand, den Frieden dieser

eigenen Welt kann nur Gott garantieren.

Solche Gedanken tauchen in Hausinschriften erst recht spät auf, wie eben

auch die Hausinschriften erst recht spät einsetzen. Die Inschriften bestehen

zuerst nur aus der Jahreszahl der Erbauung. Später werden der Jahreszahl

die Namen der Erbauer zugefügt. Solche Inschriften gibt es auch in Hirschberg:

Franciscus Hirnstein und Anna Lucia Conradi Eheleute

haben dieses hous errichten lassen Anno 1788 13 Aug

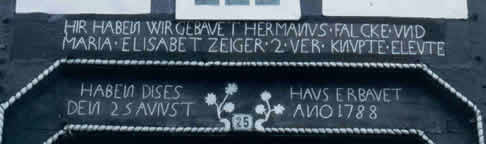

Hir haben wir gebauet Hermanus Falcke und Maria Elisabet Zeiger

2 verknupte Eleute haben dises Haus erbauet den 25 Avivst Ano 1788

In Hirschberg sind diese Inschriften

deutlich in der Minderheit. Nur sechs Inschriften sind erhalten, in denen der

Ausdruck des Gottvertrauens fehlt. Fünf dieser Inschriften enthalten jedoch

religiöse Symbole, vor allem das Christus-Monogramm IHS, sie sind also

nicht wirklich ´Gott-vergessen´. (20)

Es ist vielleicht die in den verschiedenen Stadtbränden besonders deutlich

gewordene Gefährdung der geordneten Welt, die die meisten Hirschberger

dazu führte, in der Hausinschrift die besondere Rolle Gottes beim Hausbau

zu betonen, bis hin zur Formulierung ´durch Gottes Hand´ gebaut

zu haben.

3. Die gefährdete Welt – Gott und die Heiligen bieten Sicherheit

Der Hausbau, so das Ergebnis des vergangenen Kapitels,

war für die Menschen eine ´Schöpfung´, war die Errichtung

einer ´Welt´. Es ist ein Kennzeichen des archaischen Weltbildes,

daß die einmal geschaffene Welt nicht ungefährdet ist. Die verschiedensten

Gefahren lauern und gefährden den Bestand der Welt. Nicht nur die große

Welt steht solchen Gefahren gegenüber, auch die kleine Welt – das

Haus – ist ständig von der Un-Welt bedroht.

In Hirschberg – wie in den meisten anderen Städten

auch – hatten vor allem verheerende Stadtbrände die Gefährdung

in drastischer Deutlichkeit gezeigt. Da kann es nicht verwundern, daß

es neben der Anrufung Gottes selbst immer wieder die heilige Agatha (21)

ist, die in den Hausinschriften Erwähnung findet, der man vertraut, auf

deren Fürbitte man hofft. In den alten Hausinschriften Hirschbergs findet

sich allein die heilige Agatha, kein anderer Heiliger, keine andere Heilige

wird in den Inschriften genannt.

O heilige Agata durg deine Fürbit

wil uns Got befreien für zeitlichem und ewigem Feuer

Ferdinand Wasserhöwel und Tresia Bus

Den Menschen des 18. Jahrhunderts blieb gar nichts anderes übrig, als sich auf diese Art und Weise gegen die Gefahren, vor allem gegen die Brandgefahr, zu ´versichern´. Brände – auch heute noch bedrohlich genug – bedeuteten damals eine noch größere Gefahr. Sie konnten die Existenz der Menschen vollkommen vernichten. Vor allem blieben Feuer in den engen Städten nur selten auf ein Haus oder einzelne Häuser begrenzt. In Warstein reichte 1606 ein einzelner Büchsenschuß, um die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen. (22) Das Feuerversicherungswesen stand noch ganz am Anfang, die Deckungssummen waren gering. Angeblich soll es in Franken folgende Hausinschrift gegeben haben:

Sankt Florian du sakrischer Schwanz

-

wir brauchen dich nimmer, wir haben Assecuranz (23)

Von solcher Sicherheit sind die Inschriften in Hirschberg

weit entfernt; das Vertrauen in Gott und die heilige Agatha war – zumindest

ausweislich der Hausinschriften – größer, als das in die Feuerversicherung.

Auch das ist ein sehr alter, ´unmoderner´ Zug. Erst die Neuzeit

und der Erkenntnisgewinn der Naturwissenschaften brachten Fortschritte in vielen

Bereichen des Lebens, denen der Mensch bis dahin hilflos ausgeliefert war. Am

deutlichsten wird das in der Medizin. An den Grenzen der ärztlichen Kunst

(oder auch beim Fehlen ausgebildeter Ärzte) setzt der Glaube und ebenso

der ´Aberglaube´ ein, damals nicht anders als heute. Zu Zeiten,

in denen die Möglichkeiten der Medizin äußerst begrenzt waren,

mußten Glaube und ´Aberglaube´ an diese Stelle treten.

Die Hausinschriften sind eine Art ´immerwährendes

Gebet´. Mit jedem erneuten Lesen wurden die Fürbitten wiederholt

– und werden es bis heute! In dieser Schutzbitte liegt sicherlich einer

der Ursprünge des Hausinschriftenbrauches. (24)

4. Die Tür – Nahtstelle zwischen Welt und Un-Welt

Das Haus als Welt, außerhalb des Hauses –

zumindest potentielle – Un-Welt; es leuchtet ein, daß damit der Nahtstelle,

der Verbindung und Grenze zwischen diesen beiden Bereichen eine besondere Bedeutung

zukommt: der Tür. Es reicht ein Blick in das Handwörterbuch des Deutschen

Aberglaubens, um einen Eindruck von der Fülle der Bräuche und Praktiken

zu erlangen, die an Tür, Tor und Schwelle gebunden waren. (25)

Hier wird die Bedeutung der Tür als Grenze zwischen Welt und Un-Welt überdeutlich.

Im berüchtigten Hexenhammer wird mehrfach auf die besondere

Bedeutung der Tür oder Schwelle im angeblichen Hexenglauben verwiesen.

Immer wieder tauchen hier Berichte auf, daß Hexen unter der Schwelle des

Haustores Zaubermittel vergraben und so dem ganzen Haus Schaden zugefügt

haben. Durch dieses ´Untergraben´ der Schwelle ist ihre abgrenzende

Wirkung verlorengegangen, die Bewohner sind nun dem Zauber hilflos ausgesetzt.

(26)

„Nider erwähnt außerdem a.a.O., daß ein gewisser Hexer, mit Namen Stadlin, in der Diözese Lausanne gefangen worden sei, der auch eingestand, daß er in einem bestimmten Hause, wo ein Mann mit seinem Weibe wohnte, durch seine Hexenkünste nach und nach sieben Kinder im Mutterleibe getötet habe, so daß das Weib viele Jahre Frühgeburten hatte. Ähnliches tat er in demselben Hause allen trächtigen Schafen und Rindern, von denen keines in den Jahren ein lebendes Junges brachte; und als der Hexer gefragt wurde, wie er solches bewirkt habe oder wesmaßen er Angeklagter sein könnte, erklärte er die Tat mit den Worten: »Ich habe unter die Schwelle des Hauseinganges eine Schlange gelegt, und wenn diese entfernt wird, werden auch die Bewohner wieder fruchtbar werden;« und wie er vorausgesagt, so geschah es. Denn wenn auch die Schlange nicht wieder gefunden ward, da sie in Staub verwandelt war, so trug man doch die Erde alle weg, und in demselben Jahr ward die Frau und ebenso alle Tiere wieder fruchtbar.“ (27)

Ein Mittel gegen solche Angriffe

aus der Un-Welt ist die Magie. Die Verwendung religiöser Zeichen an den

Torbalken ist wohl vor allem durch solche Vorstellungen zu erklären: „Die

Hausinschrift steht genau dort, wo das Haus am gefährdetsten ist: am Dach

und über der Öffnung, über Tür und Tor.“ (28)

Eine ganz typische Form ist das Anbringen der Namenszeichen Maria, Jesus, Josef.

Unterschiedliche Abkürzungen sind hier bekannt. Der Monogramm-Charakter

zeigt, daß es hier nicht allein um die Nennung der Namen geht. In der

gewissermaßen ´verschlüsselten´ Form (z.B. MRA IHS IOP)

entfalten die heiligen Namen eine ganz besondere Wirksamkeit. Schon die Namen

allein haben eine Macht, durch die Verschlüsselung wird diese Macht noch

einmal gesteigert. Es sind dies typische Elemente von Magie und Aberglauben:

Das Vertrauen auf die besondere Macht des Namens und die Verschlüsselung

zur Steigerung der Wirksamkeit. Beide Elemente begegnen z.B. auch in den verschiedenen

überlieferten Zaubersprüchen. Die Verschlüsselung steigert das

Geheimnisvolle; und was so geheimnisvoll ist, muß auch besonders wirkungsvoll

sein. Das weiß noch heute jeder ´Salon-Magier´, es macht aber

auch die Faszination der Sakralsprache Latein in der römischen Messe aus,

weshalb bestimmte Kreise am Latein festhalten wollen, wider jedes Argument der

Vernunft – die ja letztlich für diesen Bereich auch nicht wirklich

zuständig ist.

Der apotropäische Charakter wird in der Ausführung der Monogramme

deutlich: Sie sind mehrfach von einem Strahlenkranz, fast immer wenigstens von

einem Kreis, umgeben. Hier wird die Bedeutung des ´kosmischen´ Lichtes

gegen die ´akosmische Dunkelheit´ besonders anschaulich greifbar.

In Hirschberg nicht erhalten, jedoch im Möhnetal und auf der Haar (Berghof

bei Niederbergheim, Oberbergheim) noch zu finden, sind ganz ähnlich gestaltete

Giebelinschriften an der höchsten Stelle des Hauses. Hier erscheint das

Christusmonogramm IHS inmitten einer Strahlensonne.

5. ´Moderne´ Gedanken in einem alten Gewand

Zwar erscheint er nur an einer Stelle, aber es verwundert nicht, an einem der Hirschberger Häuser ein bekanntes Zitat aus dem Munde des alttestamentlichen Hiob zu finden:

Der Her hats gegebn der Her hats genome I N D H S

gbdeiet

[= der Name des Herrn sei gebenedeiet]

In Hiob wurde allein der exemplarische Duldner gesehen, der mit Gleichmut Gutes und Böses aus der Hand Gottes zu empfangen weiß. Als Prüfung oder Geschick und Verhängnis Gottes konnten auch die verschiedenen Brände verstanden werden:

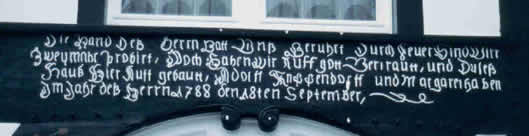

Die Hand deß Herrn hatt unß berührt

Durch Feuer sind wirr zweymal probirt

Probasti meum Deus, visitasti nocte, igne me examinasti Ps 16

Weilen uns der gütige Gott zweimahl unsere Haus

durch die F. Funcen hat lasen sincen

Die Gedanken, die hinter solchen Formulierungen stehen,

sind uns vielleicht fremd, sie stellen aber bereits einen großen Fortschritt

gegenüber den ´archaischen´ Gedanken der bisher behandelten

Hausinschriften dar, sie überwinden die Struktur des archaischen Denkens.

Das Feuer erscheint nicht mehr als Einbruch der lebensfeindlichen Un-Welt in

die geordnete Welt. Statt dessen ist es der allmächtige Gott selbst, der

dieses Feuer schickt.

Schon im Alten Testament setzt dieser Gedankengang ein. Neben

der Allmacht des Gottes des Volkes Israel kann keine andere Macht bestehen,

die in der Lage wäre, die von Gott geschaffene Welt wirklich zu bedrohen.

Israel setzt sich damit deutlich von den Vorstellungen der Nachbarvölker

ab. Durch die Bibel gelangt diese Vorstellungen nun an die Hirschberger Inschriftenbalken.

Auch die gepredigte Theologie dürfte diese Gedanken verbreitet haben. So

ist es sicherlich kein Zufall, daß gerade am Pfarrhaus das lateinische

Psalmzitat zu finden ist, das im Feuer ein Prüfung durch Gott erblickt.

(29)

6. Archaisches im 19. Jahrhundert

In den bisherigen Ausführungen wurde deutlich,

daß sich in einer ganzen Reihe von Hausinschriften archaisches Gedankengut

findet, daß letztlich hinter einigen Hausinschriften sogar uralte Welt-Bilder

zu erkennen sind. Offen geblieben ist bisher weitgehend die Frage, wie es in

der Neuzeit noch zu solchen Gedanken kommen konnte.

Die einfachste Annahme ist ein ungebrochene Kontinuität.

Solche Kontinuitätsannahmen wurden von der Volkskunde in der Vergangenheit

gern und häufig angenommen. Dieses einfache Erklärungsmuster ist aus

der wissenschaftlichen Diskussion mittlerweile verschwunden (Ausnahmen gibt

es von solchen Regeln immer). (30) Im Falle der Hausinschriften

gibt es klare Argumente gegen die Annahme einer jahrhundertelangen Kontinuität.

Der Hausinschriftenbrauch ist noch nicht alt genug, um wirklich an diese ältesten

Schichten anknüpfen zu können.

Genaue Jahresangaben lassen sich nicht angeben, aber es liegt auf der Hand,

daß Hausinschriften erst dann allgemein gepflegter Brauch werden konnten,

als die Mehrheit der Bevölkerung des Lesens und Schreibens mächtig

war. Schon hier wird deutlich, daß ein Ansatz des Hausinschriftenbrauches

vor der beginnenden Neuzeit verfehlt ist.

Außerdem haben sich die Hausinschriften langsam entwickelt,

von der einfachen Jahreszahl der Erbauung, über die Angabe der Erbauer

bis hin zu den langen und komplexen Haussprüchen, die gar nicht mehr direkt

Bezug nehmen auf die Tatsache des Hausbaus. (31) Das deutlichste

Beispiel aus Hirschberg ist leider nicht mehr erhalten:

Sit nomen Domini benedictum :

Halte Gott vora alzeit, gedenck an seine Barmherttzigkeit.

Las ihne aus sein Hertzen nicht weil er die Seligkeit verspricht

:

Matias Blutgen und Maria Tresia Köster

ANNO 1789 den 23

Kontinuitäten mag es möglicherweise

bei magisch verstandenen Zeichen gegeben haben, in deren Nachfolge nun die Heiligenmonogramme

stehen. Allerdings gibt es auch dafür keine sicheren Anhaltspunkte, denn

auch diese Zeichen lassen sich durchaus aus biblischem Denken herleiten. (32)

Die Kontinuität liegt also nicht einfach in der äußeren Form,

sie läßt sich allein in den Inhalten der Hausinschriften wiederfinden.

Das Archaische der Gedanken und Vorstellungen muß auf andere Art erklärt

werden. M. E. sind es zwei wichtige Faktoren, die dazu führten, daß

uraltes Gedankengut seinen Niederschlag an den westfälischen Bauernhäusern

des ausgehenden 18. Jahrhunderts fand. Einmal ist es die grundsätzliche

Ähnlichkeit der Lebenswelten, zum andern die Verwurzlung in der christlichen

Religion.

Trotz aller technischen und wissenschaftlichen Fortschritte bis 1789: Der Sprung

um 1000 Jahre zurück führt in eine vertrautere Lebenswelt, als der

Sprung 200 Jahre nach vorn, in unsere Zeit. Der entscheidende Bruch, der tatsächliche

Aufbruch in die Neuzeit stand vielen Menschen vor 200 Jahren noch bevor. Die

Menschen waren noch in fast gleichem Maße von der Natur abhängig,

ihr ausgeliefert. Die Gesellschaft, das politische System, entsprach auch nach

seinem Selbstverständnis eher der archaischen Königsideologie, was

sich in Formulierungen wie „König von Gottes Gnade“ zeigt.

Der Bruch im Denken ist zwar längst vollzogen – dafür stehen

Namen wie Kopernikus, Bruno, Galilei. Von diesem philosophischen Umbruch war

es aber noch ein langer Weg bis zum spürbaren Umbruch in der Lebenswelt

und im Denken der ´einfachen Menschen´.

Entscheidender ist vielleicht noch der Einfluß der Religion. Sie hatte

einen wesentlich höheren Stellenwert im Leben der Menschen. Vor allem ihr

Einfluß auf die Vorstellungswelt ist heute kaum noch nachvollziehbar.

Grundlage der christlichen Religion ist die Bibel. Diese steht nun aber mit

beiden Füßen im archaischen Milieu – obwohl gerade sie bereits

deutliche Ansätze zur Überwindung archaischer Denkmuster enthält

– dem vorderen Orient des ersten vorchristlichen Jahrtausends und des ersten

nachchristlichen Jahrhunderts. Über die Bibel und die letztlich auf ihr

fußende Theologie gelangten diese Vorstellungen zu den Menschen des 18.

Jahrhunderts.

Ein Beispiel für den ´einfachen Landbewohner´ und seine Gedankenwelt

bietet Annette von Droste-Hülshoff in ihrem Gedicht „Die Mergelgrube“:

Ich war hinaufgeklommen, stand am Bord,

Dicht vor dem Schäfer, reichte ihm den Knäuel;

Er steckt´ ihn an den Hut und strickte fort,

Sein weißer Kittel zuckte wie ein Weihel.

Im Moose lag ein Buch; ich hob es auf -

»Bertuchs Naturgeschichte; lest ihr das?«

Da zog ein Lächeln seine Lippen auf:

»Der lügt mal, Herr! Doch das ist just der Spaß!

Von Schlangen, Bären, die in Stein verwandelt,

Als, wie Genesis sagt, die Schleusen offen;

Wär´s nicht zur Kurzweil, wär´ es schlecht gehandelt:

Man weiß ja doch, daß alles Vieh versoffen.«

Ich reichte ihm die Schieferplatte: »Schau,

Das war ein Tier.« Da zwinkert´ er die Brau

Und hat mir lange pfiffig nachgelacht –

Daß ich verrückt sei, hätt´ er nicht gedacht!

Der Bauer liest von den neuen Ideen, der Naturwissenschft; er bleibt aber seinem alten Weltbild treu. Sicherlich ist dieser Bauer eine Klischee-Figur, ganz aus der Luft gegeriffen ist er aber wohl nicht.

7. Nachblüten – Hausinschriften nach 1788/89

Der Hausinschriftenbrauch scheint in Hirschberg lange lebendig geblieben zu sein. Ganz selbstverständlich erscheint der Gottvertrauensspruch 1825 in gewissermaßem ´biedermeierlichen´ Gewande. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts sind Hausinschriften überliefert, die ganz auf der Linie der älteren Inschriften liegen. Das ändert sich jedoch in den 30er Jahren. Die Zeit nationalsozialistischer ´Rückbesinnung´ geht auch an den Hirschberger Hausinschriften dieser Jahre nicht spurlos vorbei.Das deutlichste Beispiel:

Der Ahnen Erbe erhalte rein bedenke stets es ist nicht dein

Der Wortschatz ist eindeutig, bedarf eigentlich keiner weiteren Kommentierung. Es handelt sich letzlich um eine vom nationalsozialistischen Denken verengte Vereinfachung eines bekannten Goethe-Zitats, (33) das ebenfalls in den 30er Jahren in einen Hirschberger Torbalken geschnitzt wurde:

Was du ererbt von deinen Vätern erwirb es um

es zu besitzen

Angebaut von der fünften Generation

Auch hier ist letztlich – trotz

der völlig unverdächtigen Herkunft – das geistige Klima jener

Zeit deutlich zu spüren. Es war eine Zeit, in der man in Ahnenseeligkeit

schwelgte, Traditionen und Kontinuitäten suchte (und immer fand, auf Teufel

komm raus...) und im Pathos des Vergangenen weste und waberte. (34)

Solche Tendenzen zeigen sich auch in den Inschriften am Gasthof

Cramer, der 1934 erneuert wurde. Er präsentiert sich heillos überladen.

Neben der alten Torinschrift wurden nun ´traditionelle Elemente´

über das Haus verteilt, ´Neidköpfe´ an den Ecken (an den

alten Häusern Hirschbergs nicht zu finden), sogar an der Ecke des kleinen

Vorbaus. Diesen Vorbau beinschriftete man – nun wirklich ganz und gar unwestfälisch

– mit Grüss Gott. (35) Auch bei den neuen Inschriften

wurde besonders darauf geachtet, ´traditionelle´ Haussprüche

zu wählen, auch die Verwendung des Plattdeutschen weist in diese Richtung.

Bis hin zum letzten Spruch aus den 70er Jahren kann man an diesem Gebäude

studieren, wie sehr die nachträglichen Inschriften am Geist der ursprünglichen

Torinschrift von 1788 vorbei gehen:

Vertrau auf Gott, doch auch auf deine eigne Kraft,

Gott segnet nur, was du dir selbst geschafft

Ein weiteres ´Inschriftenrevival´ wird in einer Hausinschrift von 1967 deutlich:

Daue Recht un kuiere waohr dann mümmeste guet düärt ganze Jaohr

Die Verwendung des

Plattdeutschen in den Hausinschriften ist in Hirschberg eine ganz ´moderne´

Erfindung. Die alten Hausinschriften von Hirschberg sind in Hochdeutsch beschriftet,

wenngleich sich in vielen Inschriften regionale Sprachfärbungen erkennen

lassen. Die Inschrift von 1967 läßt ahnen, warum die alten Hausinschriften

nicht Plattdeutsch geschnitzt waren: Plattdeutsch ist keine ´Schriftsprache´

- auch wenn es heute vielleicht schon mehr geschrieben als gesprochen wird.

Seine exakte Aussprache kann nur sehr unzureichend wiedergegeben werden, die

feinen regionalen Unterschiede in der Aussprache, auf die z.B. die Karten imPlattdeutschen

Wörterbuch des Kurkölnischen Sauerlands aufmerksam machen, bleiben

auf der Strecke.

In den alten Hausinschriften erscheint das Plattdeutsche nicht, weil die Hausbesitzer

gerade ihre ´gehobene Kultur´ zeigen wollten, weshalb man sogar

gelegentlich die Hochsprache Latein benutzte. Hochdeutsch war die Sprache für

besondere Gelegenheiten, die Amtssprache, Plattdeutsch die Alltagssprache. 1967

hat sich das bereits umgekehrt. Mit der Verwendung des Plattdeutschen in einer

Hausinschrift von 1967 weist sich der Bewohner nun jedoch ebenfalls als Träger

einer besonderen Kultur, der ´plattdeutschen Kultur´, aus. Paradoxes

Fazit: Diese Inschrift hat mit den traditionellen Inschriften eigentlich gar

nichts gemein, trifft aber in diesem Punkt deutlich deren Absicht. Inhaltlich

verbreitet sie eine sehr allgemeine, eher schlichte, Weisheit, läßt

dagegen die traditionellen Elemente der Hirschberger Hausinschriften aus: die

Erwähnung Gottes und der Heiligen (Agatha), die Nennung der Namen der Erbauer,

die Christus- und/oder Heiligenmonogramme

Auch die jüngste Hirschberger Hausinschrift zeigt die Probleme auf, die

sich bei der Fortführung alter Traditionen schnell ergeben:

Schütze gegen alle Feinde Heiliger Christophorus

Errichtet nach dem Stadtbrand von 1788 durch Anton Wulff.

Später umgebaut und erweitert durch die Familien Gast und Deutenberg.

1990 erneuert durch die Eheleute Hermann Schulte.

Die Schutzbitte ist vordergründig ganz im Stil der alten Inschriften, trotzdem fällt sie aus dem Rahmen. Der Heilige Christophorus – obwohl Patron der Pfarrkirche – kommt in den alten Hausinschriften nicht vor. Entscheidendes Anliegen der Bewohner vor über 200 Jahren war der Schutz vor einer weiteren Feuersbrunst – und dafür war die Heilige Agatha zuständig. Die Schutzbitte an den Heiligen Christophorus ist dem Patronatslied entnommen, das vom Hirschberger Pfarrer Theodor Böckelmann (von 1946 – 1958 Pfarrer von Hirschberg) gedichtet worden ist. Der Liedtext spiegelt den Geist der damaligen Zeit deutlich wider; es ist die Zeit des ´Triumphkatholizismus´ der 50er Jahre. Eine weitere Inschrift in Hirschberg entstammt dem Christophoruslied, sie ist auf dem Grundstein der umgebauten Pfarrkirche zu finden:

Hilf uns kämpfen, hilf uns siegen, Heiliger Christophorus

Das Lied und seine Formulierungen fallen aus dem traditionellen Rahmen der Hirschberg Hausinschriften heraus; „gegen alle Feinde“ zu schützen ist eine Ausdrucksweise, die den traditionellen Inschriften eher fremd ist. Bei ihnen stehen konkrete Gefahren und konkrete Anliegen im Vordergrund. Diese sehr allgemeine Formulierung ist allein aus der geistigen Verfassung der katholischen Kirche der 50er Jahre zu erklären, die eine Vorliebe für militärisches Vokabular hatte. In den typischen Kirchenliedern dieser Zeit – meist aus der Feder Marie-Luise und Georg Thurmaiers – klingen ganz ähnliche Töne an:

„In deiner Kraft hat er gewagt, zu widerstehn dem Bösen,

blieb festen Muts und unverzagt, so hart der Streit gewesen.

Er hat gesiegt durch deine Macht; er hat des Lebens Lauf vollbracht,

den guten Kampf gekämpft.“ (36)

Bei der ´Hauschronik´, dem unteren Teil

der Inschrift, gibt es einen weiteren deutlichen Unterschied zwischen der modernen

und den traditionellen Hausinschriften. Die moderne Hausinschrift führt

allein den Namen des Mannes an. In den traditionellen Inschriften werden fast

immer beide Eheleute mit vollem Namen genannt, meist sogar mit dem Geburtsnamen

der Frau. Sicherlich war diese Zeit weit entfernt von der Verwirklichung der

Gleichberechtigung von Mann und Frau; aber gerade deshalb fällt dieser

´emanzipierte´ Zug der Hausinschriften um so deutlicher ins Auge.

Es zeigt sich, daß also die traditionellen Hausinschriften in der Inklusivität

ihrer Sprache der Gleichberechtigung schon deutlich näher waren, als die

moderne Inschrift mit ihrer exklusiven Sprache. Diese Inschrift ergibt dennoch

ein rundes Bild: Es ist der restaurative Geist der 50er Jahre, der diese Inschrift

von 1990 prägt.

In solchen Kleinigkeiten wird deutlich, daß unser Bild von vergangenen

Zeiten, deren Lebensumständen und sozialen Wirklichkeiten häufig einer

Korrektur bedarf.

8. Abschließende Gedanken: Fortführung eines alten Brauches

1967 schrieb J. Vincke am Schluß eines Aufsatzes

über westfälische Hausinschriften: „Einige Menschenalter können

genügen, daß man in Westfalen ein Haus ohne Inschrift wieder empfindet

wie ein Ei ohne Salz.“ Nun ist seitdem schon eine gewisse Zeit vergangen

– Hinweise für ein spürbares Wiederaufleben des Inschriftenbrauches

zu einer fraglos selbstverständlichen Übung gibt es nicht.

Im letzten Abschnitt ist schon deutlich geworden, daß eine Fortführung

des Inschriftenbrauches gar nicht so einfach ist. Selbstverständlich sollen

hier keine abschließenden Urteile über die neueren Inschriften gefällt

werden, das wäre anmaßend. Aber es muß erlaubt sein, diese

Inschriften zu kommentieren und darauf hinzuweisen, daß das Anbringen

einer Hausinschrift noch nicht automatisch das ungebrochene Fortführen

einer Tradition, eines Brauches, bedeutet. Einen wirklichen Inschriftenbrauch

gibt es seit langer Zeit nicht mehr, Neubauten mit Hausinschriften sind äußerst

selten, die Beinschriftung hat den wichtigsten Zug des Brauches, die fraglose

Selbstverständlichkeit, längst verloren. Das hat viele Gründe,

einer davon ist rein technischer Natur: Wo wäre überhaupt an Neubauten

ohne großes Deelentor die geeignete Stelle für eine Hausinschrift?

Wir stehen eben in einer völlig anderen Zeit als die Menschen von 1788/89.

Und irgendwie müßte sich diese völlig andere Zeit auch in den

Inschriften niederschlagen – aber wie? Die oben aufgeführten Versuche,

die sich selbst wohl als Fortführung der traditionellen Linie verstehen

– spiegeln das nicht wirklich wider. Die ´neue Zeit´ zeigt

sich in Hirschberg vielleicht am ehesten am Gasthof Cramer:

Vertrau auf Gott, doch auch auf deine eigne Kraft,

Gott segnet nur, was du dir selbst geschafft

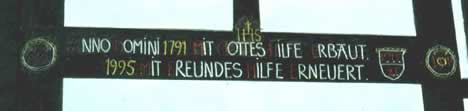

Noch deutlicher wird die Neuzeit in einer Inschrift aus Kallenhardt:

Mit Gottes Hilfe erbaut – mit Freundes Hilfe erneuert

In beiden Inschriften wird die veränderte Geisteshaltung

der Menschen deutlich: Wo früherdurch Gottes Hand gebaut wurde, packen

heute die Freunde mit an, wo früher das Bewußtsein der Vergänglichkeit

und der Abhängigkeit von Gottes Gnade stand, steht heute der Stolz auf

das selbst Geschaffene im Vordergrund. So lassen sich auch diese Inschriften

wieder in die geistige Landschaft der Neuzeit einfügen, sind sie deutlich

Kinder unserer Zeit – so wie die alten Inschriften Kinder der alten Zeit

waren.

Neue Hausinschriften müßten anders aussehen und anders klingen als

die alten, denn das 21. Jahrhundert ist nicht das 18. Jahrhundert. Es bleibt

nur die Frage, ob die Form der Hausinschrift nicht völlig untypisch ist

für Menschen des 21. Jahrhunderts. Bekenntnisse und Weisheiten derart offen

und langlebig nach draußen zu tragen ist gewiß kein Kennzeichen

des ´modernen Menschen´.

Aber es ist trotz allem gut, daß es auch heute noch vereinzelte Hausinschriften

gibt. Denn auch sie können sehr viel über die Bewohner aussagen, und

sie werden vielleicht auch in 200 Jahren noch Menschen dazu anregen, sich Gedanken

über die Menschen des beginnenden 21. Jahrhunderts zu machen – ganz

so, wie sich von den alten Hausinschriften immer wieder viele Menschen zum Lesen

und Nachdenken über das Geschriebene und die Menschen, die dahinter standen,

haben anstiften lassen.

Eine besonders großzügige Hausinschrift aus Oberbergheim.

9. Literatuverzeichnis

![]()

Anmerkungen:

Erstfassung: 1997 - Stand: 6. November 2001

![]()

![]()